須崎文代(神奈川大学特別助教/日本常民文化研究所所員)

『新建築住宅特集』2021年2月号 掲載

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働して、住宅のエレメントやユーティリティを考え直す企画を掲載してきました。

今回は住宅の「風呂」を取り上げ、建築史家の須崎文代氏(前編・中編)、建築家の髙橋一平氏(中編・後編)にお願いしました。風呂は現代の住宅に欠かせない存在となり、また住宅の機能の中でも特に、製品化によって普及したものであるといえます。その現状とこれからの可能性を問うべく、3回にわたってお送りします。第1回目の前編は、須崎氏に風呂を考えるうえで参照しなければならない歴史を紐解いていただきました。

※文章中の(ex JT1603)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2016年 3月号)を表しています。

入浴は愉しみか、生活上の義務か。衛生的であることが社会性を体現する時代にあって、日常的な入浴の目的はやや後者に偏っているかもしれない。

風呂と入浴については、古今東西さまざまな文化がある。これらを扱った著述は数多く存在し、他の生き物とは一線を画する人間独自の文化のありようを深く知ることができる。ひと口に「風呂」といっても、入浴設備や空間のかたちはさまざまで、もっとも古い形態として考えられているのは蒸気浴である。日本語の「風呂」という呼称も、もとはこの蒸気浴の空間を指していた*1。世界各地で蒸気浴はかなり古い時代まで遡ると考えられているが、起源を明らかにし得る歴史的資料は残されていないようだ*2。古代ギリシアの入浴施設遺構や、コミック・映画『テルマエロマエ』(2008年~)で面白くも示唆に富む題材として扱われた古代ローマの共同浴場は、よく知られるだろう。この時代、入浴は最も重要な生活行為のひとつであった。建築家マルクス・ウィトルウィウス・ポッリオ(生没年不詳、紀元前80~15年頃)が著した古典『建築十書』(紀元前33~22年頃)では、通風、採光、地質、水質などの衛生を扱った記述が多く見られ、後述するようにローマ式の公衆浴場についても触れられている。

このように、有史以来の入浴の歴史を紐解くと、さまざまな風呂に邂逅する。本稿ではこうした風呂の歴史の全体像を扱うには至らないものの、いくつかの切り口から歴史的トピックスを参照しつつ、風呂と入浴という行為のもつ意味を考えてみたい。

禊ぎか、悦楽か

もっとも古い風呂の遺構としては、クレタ文明におけるバスタブが知られる(図1)。また古代ギリシアのアルキメデスが放った名言「エウレカ(『分かった』の意)!」は、風呂場で「アルキメデスの原理」に関するヒントを発見した時に口にしたものだという(図2)。この逸話は、ウィトルウィウスの言説にも残されている。

図1:クノッソス宮殿のバスタブ。(『風呂トイレ賛歌』、ローレンス・ライト、晶文社、1989年)

図2:アルキメデスの逸話に登場する浴槽イメージ。(『図説 不潔の歴史』、キャスリン・アシェンバーグ、 原書房、2008年)

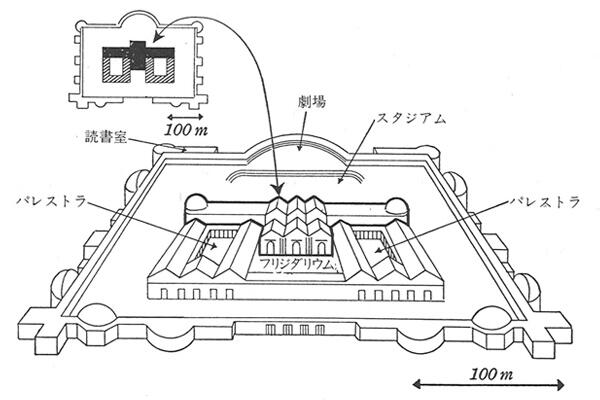

世界遺産カラカラ浴場などで知られる古代ローマの公衆浴場(図3)は、地中海沿岸各地に建設された(図4)。ローマ皇帝たちは、人気獲得のために、市民サービスとして高度に充実した浴場を建設したのである。これらの浴場は、基本的に運動施設と一体になっていて、体を動かした後で鎮静させることを一連のセットにしていた。テピダリウム(温浴室)、カルダリウム(湯浴室)、フルギダリウム(冷浴)、垢すりなどの多様な入浴に対応した浴室と、ライブラリーや運動用のジム、談話室、商店を備えていた。最大のものは3,000人を収容したというから、現代のスーパー銭湯や健康増進施設を上回る規模であった。時に売春を斡旋する商人も出入りしたというが、古代ローマの人びとの健康、娯楽、憩いの施設として機能していたのである。

図3:ディオクレティアヌスの浴場(302年)。(『機械化の文化史』、ジークフリート・ギーディオン、鹿島出版会、2008年)

図4:古代ローマ風呂の分布図。風呂の遺跡が残っている場所が示されている。(『風呂とエクスタシー』、吉田集而、平凡社、1995年)

図5:イスラムの風呂:ハマムの図。(”Sweat”、Mikkel Aaland、Capra Pr、1978年)

世界各地の住居形式や慣習を扱った著作『建築家なしの建築』(1976年、鹿島出版会)で知られるバーナード・ルドフスキー(1905~88年)は、人間の身体と文明の関係性を扱った『みっともない人体』で、特有の筆致により風呂や入浴について言及している。同書によれば、アメリカ人にとっては退屈な入浴も、イスラム世界や日本の文化においては清潔さは美徳であり、身体を清めることは身体の蘇生や儀礼に関わるものであることを指摘している(図5)。さらに興味深いのは、古典的*3な入浴は、泳ぎ、汗をかき、マッサージを受けることによって「肉体の不断の再生を意味し」、「活力を身体に与えるもの」であったと、清潔さとは別の次元の目的性を指摘している。また、「入浴によって毛穴が開放される、ということが、心も解放されるということをも意味するであろうことは疑いない事実である」とも述べているのである。こうした生理的効果は、現代医学の一部でも入浴時の浮力による身体負荷の軽減などに注目されているという*4。湯に浸かった時に「ハァ」と安堵感が湧き出るのはそのためかもしれない。

ところが、今当然のように思っている清潔の社会規範も、時代や地域によって大きく異なっていた。たとえばヴェルサイユ宮殿で生活した人びとは、「いっさい入浴ということをしようとはしなかった。その時代の貴族たちは贅を凝らした衣装に身を包んでいたが、その体臭を消すためにやたらに香水を使った」という。たしかに、近世フランスで入浴が忌避すべきものであったとする歴史は、ほかのいくつもの文献でも見られる*5。医学が未発達であった当時、病のもとは皮膚(毛穴)から身体へ侵入し、それを促す「水」の使用が悪因だとされていたためである(図6)。

一方、入浴という行為の目的のひとつに、宗教儀式としての沐浴がある。イスラム教の古代遺跡に見られる浴場や、ヒンドゥー教におけるガンジス川の沐浴、仏教における潔斎の水垢離はよく知られるものだろう。心身の穢れを洗い流し、神仏に臨む自己を清浄にする禊ぎの目的である。日本国内では、東大寺大湯屋(写真1)の施浴で知られるように、入浴が一般的であった古代~中世には、福祉的な事業として入浴機会の提供があった。こうした施浴は光明皇后や行基菩薩の功績として知られ、興福寺、法華寺などいくつかの仏教浴堂が現存するほか、宝菩提院廃寺では平安時代の浴室の遺構が発見されている。日常的な入浴とは異なる、浄化や治癒を求めた行いだったのである。

図6:入浴中の女性の図。(『図説 不潔の歴史』、キャスリン・アシェンバーグ、 原書房、2008年)

写真1:東大寺大湯屋外観。(『歴博』第142号「特集:湯屋・風呂屋」、国立歴史民俗博物館編、2007年) 撮影:須崎文代